Who We Are

Strategy

エプソンの事業戦略を語る

デジタル領域で躍進。

エプソンのソフトウェア技術力を紐解く

1942年の創業以来、世界初となる技術や製品を数多く生み出してきたセイコーエプソン株式会社(以下、エプソン)は、自然豊かな信州(長野県)を本拠地とし、世界各地に生産・開発拠点、販売・サービス網をもつグローバル企業です。「省・小・精の技術」を源泉とした伝統的なメーカーでありながら、創業以来さまざまな事業や領域にチャレンジし続けています。今回はエプソンで成長を続ける事業と、それらを牽引する高いソフトウェア技術について、動画を交えて紹介します。

エプソンが生み出すデジタル技術が、業界と社会を変革する

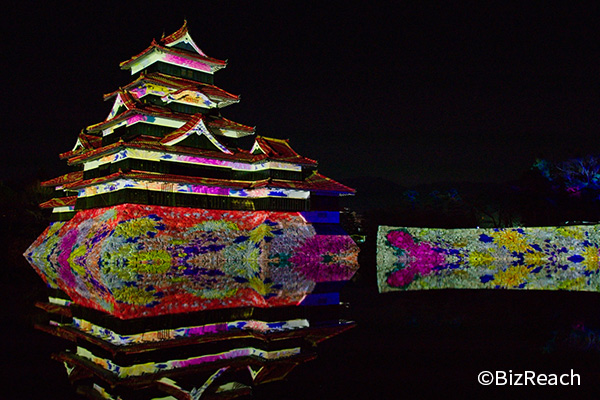

国宝・松本城を彩るプロジェクションマッピングや、アパレルの捺染(なっせん)工程を効率化するデジタル捺染印刷

エプソンが手掛けるデジタル技術の魅力と、働きがいや醍醐味について、現場で活躍する社員が語ります。

アパレル業界に変革を。職人の技をデジタル技術で再現

2022年1月、パリ・オートクチュール・コレクション。そこにエプソンが開発したプリンターで捺染された衣装が登場しました。作品を手掛けたのは中里唯馬さん。ベルギー・アントワープ王立芸術アカデミーを卒業し、2016年7月、パリ・オートクチュール・ファッションウィーク公式ゲストデザイナーのひとりに選ばれた、まさに日本を代表するファッションデザイナーです。

アパレル業界は従来の大量生産・大量消費の時代から、消費者ニーズの多様化に対応する多品種少量生産への転換が進んでおり、加えて、環境への配慮が強く求められています。しかし、従来の布を染めるアナログ捺染は、環境負荷も制作工数も非常に大きい領域です。画像アレンジから後加工処理まで1カ月半~2カ月を要し、刷版洗浄のために大量の水を必要とし、さらに水質汚染や作業者が化学物質に触れるリスクもあるからです。

これらの課題を解決すべく、エプソンはこれまで培ってきたプリンティング技術を駆使しデジタル捺染機「Monna Lisa」シリーズを開発しました。これにより、捺染の全工程を3日~2週間へと圧縮するとともに、刷版洗浄に必要な水と廃棄インクを大幅に削減し、クリーンで安全な印捺環境を実現しました。そして2016年、世界中のハイブランドが捺染場所として選ぶ世界有数の捺染業の集積地・イタリアのコモ地域に「Innovation Research Lab」と「Printing Research Center」を開設。捺染の本場で、一流のデザイナーが求める高いニーズを暗黙知も含めて把握し、これまで職人が匠の技をもって捺染していたクオリティーを、エプソンのデジタル技術によって再現することに成功しました。

一口に捺染といっても、印刷対象となる布は色や材質、織り方もさまざまです。そのなかでお客様が求める内容を正確に捺染するには高度なソフトウェア制御技術が欠かせません。品質に影響を与え得るさまざまな要素を見極めて制御する、高い技術力がエプソンにはあります。

グローバルな社会課題を、技術力を生かしたデジタル化で解決する

2023年冬、信州のシンボルである松本城は、エプソンの高光束プロジェクター10台によって彩られ、人々に感動と驚きを与えました。動画でもご紹介している通り、このプロジェクトには多くのソフトウェアエンジニアが関わり、壁の凹凸や複数の色、天候の変化などに考慮しながら高い発色と品質を実現しています。今回のプロジェクトにあたっては、調整用カメラを複数台使用した位置検出技術の実証実験も重ねてきました。松本城をはじめ大型テーマパークや体験型アート施設にも活用されているエプソンのプロジェクターは、2001年から2021年までの20年間にわたり、500ルーメン以上のプロジェクター市場においてトップシェアを獲得し続けています。(※1)

エプソンのプロジェクション技術の活用先は、こうした演出用に限りません。例えば、アフリカ東部に位置するタンザニアでは、教育のインフラ環境の整備に貢献しています。

2021年11月、エプソンは欧州統括会社を通じて英国ワールドモバイル社と提携し、アフリカの学校において質の高い教育環境を提供するためのプロジェクトを立ち上げました。人口が急増するアフリカの教育現場で教育の質を担保するにはデジタル化が欠かせませんが、電力資源が限られており徹底した省電力化が必要でした。そこでエプソンは電子黒板製品の活用に加え、ソフトウェア技術とハードウェアを掛け合わせた新しいソリューションによって低コストかつ高品質の教育機会を提供しています。

(※1)スクリーンレスTV製品を除く500ルーメン以上のプロジェクターシェア(Futuresource Consulting Ltd.)参照

地球環境に寄り添う、循環型社会を実現する事業づくり

「プリンティングのリーディングカンパニーとして、使用済みとなった紙の課題も解決できないか?」この一つの問いから始まったのが、世界初の乾式オフィス製紙機「PaperLab」です。使用済みの紙から水を使用することなく(※2)、新たな紙を生み出す画期的な製品であり、現代のさまざまな社会課題を解決し得る可能性を秘めた事業でもあります。

というのも、従来紙の再生は大量の水を必要とし、環境負荷の観点から課題が多くありました。また、企業から出る古紙は機密情報を含んでおり、外部業者に委託する場合が多く、機密情報漏洩のリスクや費用が掛かることが課題となっていました。こうした状況を鑑み、資源循環と機密保持の両立を目指し、事業のチャンスを見いだしたのがPaperLabなのです。

開発過程では、実に100種類以上の実験が行われました。その結果、水を使わずに衝撃力で紙を繊維化する独自の技術「ドライファイバーテクノロジー」の開発に成功します。現在はドライファイバーテクノロジーを応用し、さまざまな事業パートナーとともに紙以外の原料を含めた再生の研究開発も進めています。例えば、石油を原料とするプラスチックを新たな材料に置き換えるなど、より一層環境負荷低減に貢献したいと考えています。

(※2)機器内の湿度を保つために少量の水を使用します。

エプソンの高いソフトウェア技術力が、世界を変えていく

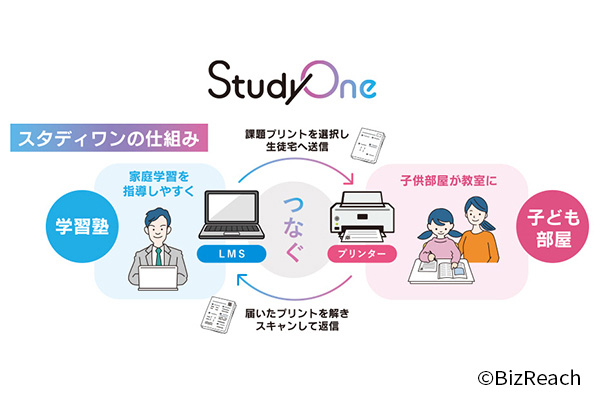

コロナ禍で新たに生まれた社会課題にもエプソンは取り組みました。その一つが、学習塾と子ども部屋をつなぐプリンティングソリューションシステム「StudyOne」です。

オンライン授業が一気に普及するなか、子どもたちが「紙に書く」機会が減少することの課題が浮き彫りになりました。学習内容を長期記憶するには紙に書くことが有効だと言われていますが、タブレットやPCに頼るオンライン授業では、鉛筆を握る機会が少なくなりがちです。そこで、エプソンはパートナー企業と「StudyOne」を共同開発し、塾講師が送信した課題プリントを、生徒の各家庭のプリンターで印刷できるようにするとともに、生徒は問題を解いたプリントをスキャンして教師のもとへ送れる仕組みを作りました。デジタルと紙のそれぞれの良さを組み合わせたハイブリッドソリューションです。

このサービスでは「Epson Connect」というクラウドプリンティングシステムが活用されています。2011年からエプソンのプリンターに組み込まれている技術でありますが、そのAPIライセンスを公開したことでオープンイノベーションが進み、自社だけでは想像し得なかった領域での事業創造につながりました。

toCとtoBの双方で、世界トップレベルの製品サービスを展開

エプソンの技術によって社会課題の解決を実現する例として、産業用ロボットを中心としたソリューションを提供するマニュファクチャリングソリューションズ事業も挙げられます。自社で製造する腕時計の精密組み立てロボットを独自開発したことから歴史が始まり、現在ではこの事業の主力製品である水平多関節(スカラ)ロボットは、世界トップシェア(※3)を誇ります。同事業では、世の中にある製品のほとんどが抱えているサプライチェーンにおけるさまざまな社会課題の解消も目指しています。

例えば、人が精密な作業を行う際に欠かせない「触覚」を定量化する力覚センサーをロボットと組み合わせることで、人に頼っていた作業の自動化を可能にし、労働力不足といった社会課題の解決に寄与しています。また、ロボットには高速・高精度で「ピタッと止まる」ジャイロプラステクノロジーが搭載されています。ロボットアーム先端に搭載した小型ジャイロセンサーが振動を感知し、サーボ制御によってアーム先端の振動を大幅に低減する、というものです。

エプソンはこれらコア技術の多くを自社で開発し、また製品を製造・販売しているからこそ、お客様の課題を的確に捉え、自社のノウハウや技術でソリューション提案することができています。これからも「省・小・精の技術」に磨きをかけ、世の中にないものは自分たちでつくるという創業時から培われたDNAによって、社会課題の解決に取り組んでいきます。

(※3)産業用スカラロボットの2022年の金額および数量ベースの出荷実績において(株式会社富士経済『2023年版ワールドワイドロボット関連市場の現状と将来展望』調べ)

「モノ」を通じて「コト」を売る──エプソン事業の未来

エプソンは、さまざまな領域で「モノ」を開発するメーカーです。しかし、私たちがお客様に提供するのは、「モノ」だけではなく、「コト」でもあります。製品を単品販売するのでなく、エプソンの製品を通した価値や体験をご購入いただいている、そう自負しています。

エプソンが今後さらに成長し、社会に貢献していくには、より一層多様性に富んだソリューション開発が必須です。その実現には、高いソフトウェア技術と社会課題を発見する広い視野が求められており、ソフトウェア技術を有する新しい仲間を幅広く募集しています。

その事業領域はBtoCからBtoB、製品分野では完成品のプリンターから電子部品の半導体、そしてそのフィールドは日本から世界まで、非常に幅広いステージで事業展開しているエプソンで、共に社会にインパクトを与える事業づくりに挑戦しませんか。事業を生み出す意欲をもった、熱意ある方のご応募をお待ちしています。

(注):本サービスはYouTube™のサービスを使って提供しています。